Kernkraftwerk Neckarwestheim

Eine kritische Bestandsaufnahme und Bewertung

von Dr. Hans Wiedemann, ehem. Geschäftsführer des Kernkraftwerkes Neckarwestheim

- Einführung

Die zunächst nur auf die Stromerzeugung mit Öl und Uran beschränkte Energiewende wurde mit dem 1980 erschienenen Buch des Freiburger Öko-Instituts „Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ in der Gesellschaft der Bundesrepublik begeistert aufgenommen. Sie entwickelte sich zum Mainstream für fast alle politischen Parteien, Funk- und Printmedien – nicht zuletzt aufgrund des ebenso verführerischen wie unrealistischen Slogans des Journalisten Franz Alt: „Die Sonne schickt keine Rechnung“. Die Politik versucht seither, sie mit zahlreichen Gesetzen umzusetzen. Ihre Kosten hielt sie für vernachlässigbar: „Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet – so viel wie eine Kugel Eis“ – so verkündete es der damalige Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Jürgen Trittin (1). Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier schätzte die Kosten bis 2040 auf 1 Billion Euro und erntete für diese Zahl in Politik und Medien herben Spott (2).

Zum bisher nicht gelösten Problem für Bürger und Industrie wird die ursprünglich nur auf die Ablösung von Erdöl und Uran beschränkte Energiewende mit dem vorgesehenen Verbot der Verbrennung von Kohle und Erdgas. Bis 2045 soll die Elektrizitätserzeugung zu 100 % auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. Ob eine nur mit Wind, Sonne, Wasser und Biogas betriebene Stromversorgung „möglichst sicher, preisgünstig, verbraucherfreundlich, effizient und umwelt-verträglich“ gestaltet werden kann, ist bei diesem vom Gesetzgeber vorgegebenen multiplen Anspruch zu bezweifeln. Sein Ziel, die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern und Uran zu beenden und diese durch Erneuerbare Energien zu ersetzen, gleicht der Quadratur des Kreises. Dabei gibt es einfach nachvollziehbare Gründe, warum das von Politik und Gesellschaft vorrangig verfolgte Ziele des Klimaschutzes und der nachhaltigen Stromversorgung mit größerem Erfolg und zu erheblich geringeren Kosten als mit der gegenwärtigen Energiepolitik erreicht werden kann.

- Klimaschutztauglichkeit verschiedener Primärenergieträger

Bis in die 50er Jahre standen zur Elektrizitätsversorgung neben 5 % Wasserkraft zunächst nur fossile Brennstoffe in Form von Stein- und Braunkohle, Holz, Erdöl und Erdgas zur Verfügung. Damals entschied sich der Deutsche Bundestag (mit der einzigen Gegenstimme des CDU-Abgeordneten Dr. Gruhl) für die Nutzung der Kernenergie und erließ zu deren Förderung das Atomgesetz. Die energiewirtschaftlichen Gründe dieser Entscheidung bestehen fort. Inzwischen ist ein weltweit wirkender Grund hinzugekommen: Weil die fossilen Brennstoffe nach herrschender Meinung mit ihren CO2-Emissionen den lebensbedrohlichen Klimawandel verursachen, sollen sie durch emissionsfreie Techniken abgelöst werden. Die zur Verfügung stehenden Primärenergieträger bieten für die Stromerzeugung unterschiedliche Potentiale. Deren Stärken und Schwächen sind daher untereinander abzuwägen, um unter Klima- und Wirtschaftlichkeitsaspekten die optimale Lösung zu finden.

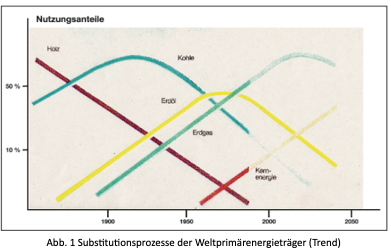

Unterschiede ergeben sich zunächst aus dem Wandel der seither von den Menschen zur Befriedigung ihrer energetischen Lebensbedürfnisse genutzten Ressourcen (Abbildung 1).

Mit dem Anwachsen der Erdbevölkerung geht ein eindrucksvoller Substitutionsprozess der für ihre Energieversorgung eingesetzten Primärenergieträger einher. Er zeigt einen eindeutigen Trend von deren lockerem zum dichteren Energiegehalt: Ursprünglich gab es nur Sonne und Wind für Wärme und mechanischen Antrieb. Mit der Entdeckung des Feuers verbesserte sich die Effizienz der Energienutzung durch Verbrennen des nach Photosynthese von Wasser und CO2 mit Hilfe von Sonnenlicht aufgewachsenen Holzes. Dessen in Jahrmillionen durch natürlichen Druck erzeugte Verdichtung erlaubte die nächste Effizienzsteigerung durch die Kohle. Kurz darauf kamen die aus maritimen Ablagerungen von Plankton und Algen ebenfalls unter Druck entstandenen Energieträger Erdöl und Erdgas hinzu. Sie boten mit ihrer leichteren Transportmöglichkeit in Pipelines gegenüber der Kohle einen zusätzlichen Vorteil. Uran und andere spaltbare Stoffe verdichteten den Energiegehalt gegenüber Kohle zuletzt um das über Hunderttausendfache je Gewichtseinheit und minderten deshalb Transportaufwand und Abfallmenge in gleicher Größenordnung. Gelingt die Kernfusion, bringt diese weitere Energiequelle eine praktisch unendliche Energieressource. Sonne und Wind bleiben lockere, nicht weiter verdichtbare Energiequellen. Zwar sind diese Energieträger praktisch auch unendlich. Zweifelhaft ist jedoch, ob sie in der Lage sind, die Stromversorgung zuverlässig und zu bezahlbaren Kosten sicherzustellen.

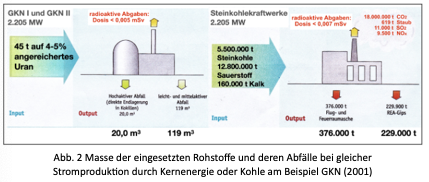

Voraussichtlich bleiben für die nächsten Jahrzehnte Kohle, Erdgas und Erdöl weiterhin Garant der zuverlässigen Stromerzeugung, wegen der zunehmenden CO₂-Bepreisung der EU allerdings zu Kosten, die höher sind als alle Alternativen. Überdies sind sie im Hinblick auf den Umweltschutz dem aus Kostengründen einzig verbleibenden alternativen Energieträger, den Kernbrennstoffen, unterlegen. Das zeigt ein Vergleich des Jahresverbrauch an Brennstoff sowie der durch diese erzeugten Abfallmengen am Beispiel der inzwischen abgeschalteten Kernkraftwerke in Neckarwestheim (GKN I und II) und Steinkohlekraftwerken entsprechender Leistung (Abbildung 2): GKN brauchte 45 t angereichertes Uran. Es erzeugte 20 m³ hochradioaktiven Abfall in Form endlagerfähiger Glaskokillen sowie 120 m³ leicht- und mittelradioaktiven Abfall. Kohlekraftwerke verbrauchen 5.500.000 t Steinkohle, 12.800.000 t Sauerstoff sowie 160.000 t Kalk für die Rauchgasentschwefelung. Sie erzeugen an Abfall 376.000 t Flug- und Feuerraumasche, 229.900 t REA-Gips aus der Rauchgasentschwefelung, 600 t Staub in fester, ferner in gasförmiger Form 11.000 t Schwefeldioxid, 9.500 t Stickstoffoxid und 18.000.000 t CO2 aus der Verbindung eines Kohlenstoffatoms mit 2 Sauerstoffatomen bei der Verbrennung (zum Vergleich: Ein Tempolimit auf den Autobahnen würde etwa 6.000.000 t CO2 einsparen).

Der hochradioaktive, in Glaskokillen eingeschmolzene, Abfall der Kernenergie sollte nach dem von der Politik später abgelehnten Konzept der deutschen Stromwirtschaft in dem eigens hierfür aufgefahrenen und zurzeit rückgefüllten Salzstock bei Gorleben endgelagert werden. Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle werden in das demnächst fertige Endlager Konrad bei Salzgitter verbracht. Die Radioaktivität all dieser vergleichsweise geringen Abfallmengen nimmt mit dem naturgesetzlichen Zerfall der Radionuklide ständig ab.

Die gasförmigen Abfälle der Kohlekraftwerke werden über den Kamin in die Atmosphäre entsorgt, die festen, in Asche und REA-Gips gebundenen, Ewigkeitsgifte endgelagert, z. B. in den bestehenden Salzbergwerken in Bad Friedrichshall und Kochendorf bei Heilbronn. Die mit der Abluft abgegebene Radioaktivität ist bei beiden betrachteten Kraftwerksarten etwa gleich und vernachlässigbar gering. Sie geht in der Schwankungsbreite der natürlichen Radioaktivität unter. Sie bleibt um Größenordnungen unterhalb der ohnehin auf den Menschen einwirkenden künstlichen und natürlichen Radioaktivität.

Die Emissionen der Stromerzeugung aus Erdöl und Erdgas sind zwar ähnlich, aber deutlich geringer als bei der Kohleverbrennung. Erdgas wird weiterhin eingesetzt, bis es von Wasserstoff (H2) abgelöst werden soll, bei dessen Verbrennung nur Wasser und Stickoxide entstehen. Die Verbrennung von Holz setzt kein zusätzliches CO2 frei, weil dabei nur die Menge emittiert wird, die zuvor beim pflanzlichen Wachstum der Umgebungsluft entnommen wurde. Der Brennstoffbedarf von Solar- und Windkraftwerken ist zwar Null. Aber Sonne und Wind stehen nicht dauerhaft zur Verfügung. Der Brennstoffbedarf von zuverlässig verfügbaren Kohle-, Gas-, Holz- und Biogaskraftwerken ist massenmäßig hoch, der von Kernkraftwerken dagegen um Größenordnungen geringer. Wieweit Erneuerbare Energien unter diesen Voraussetzungen und der gegenwärtigen Energiepolitik für die Stromversorgung fossile Brennstoffe und Uran ersetzen können, wird anhand der damit verbundenen Probleme 3 bis 9 betrachtet.

- Problem 1: Volatilität von Sonne und Wind

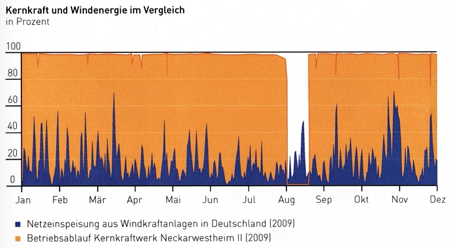

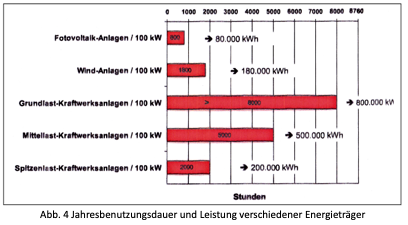

Konventionelle Wärmekraftwerke sowie Kern- und Wasserkraftwerke erreichen über 8000 Jahres-Benutzungsstunden im Vollastbetrieb. Damit sind sie grundlastfähig (Beispiel Abbildung 3).

Abb. 3 Jahresbetriebsdiagramme GKN II und Windkraftwerke 2006

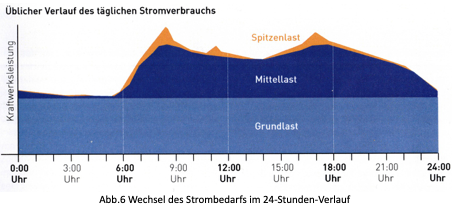

Fotovoltaik-Anlagen bringen es auf etwa 800, Windkraftwerke auf gut 2000, im küstenfernen Hochseebereich bis zu 4500 Vollastbenutzungsstunden im Jahr. Sie erzeugen entweder mehr oder weniger Strom als gebraucht wird. Sie sind mit diesem „Flatterstrom“ nicht grundlastfähig (Abbildungen 3, 4 und 6).

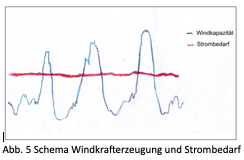

Weil die Stromnetze nur die Menge Strom aufnehmen können, die zeitgleich verbraucht wird, beschränkt sich das energetisch erforderliche und wirtschaftlich gebotene Gleichgewicht von Produktion und Nachfrage auf wenige zufällige Sekunden (Abbildung 5).

Um die gleiche Strommenge zu erzeugen wie die bisher betriebenen rund 500 Kraftwerke im Hochspannungsbereich, muss als Folge 1 die Stromerzeugungskapazität von Solaranlagen zusätzlich zur bestehenden konventionellen Kapazität von ca. 75 Gigawatt um das Zehnfache oder die von Windkraftwerken um mehr als das Vierfache gegenüber der bei konventioneller Stromerzeugung ausreichenden Produktionskapazität erhöht und die Netze entsprechend ausgebaut werden. Dazu hält die Netze BW (über die bereits errichteten 30.000 hinaus) rund 7,5 Mio.(!) wetterabhängige Kleinanlagen für erforderlich. Diese speisen im Gegensatz zu den 500 konventionellen Kraftwerken nicht im Hochspannungs-, sondern im ungünstigeren niedrigen Spannungsbereich ein. Gleichzeitig müssen etwa 90 % der Umspannwerke und 60 % der Leitungen im Verteilnetz ausgebaut und erweitert werden (3). Infolgedessen ist Deutschlands Stromerzeugungskapazität trotz bislang etwa gleichem Verbrauch schon jetzt um über das Doppelte gestiegen, obwohl die Energiewende noch in ihren Anfängen steckt. Sie wird mit fortschreitendem Ausbau der Erneuerbaren Energien je nach dem Mix der genutzten Quellen weiter steigen, und zwar um ein Mehrfaches. Die vorgesehene Elektromobilität („Mobilitätswende“), die geplante Gebäudeheizung mit Wärmepumpen („Wärmewende“) und die Anwendung Künstlicher Intelligenz werden den Strombedarf gegenüber heute um das Doppelte bis Dreifache erhöhen. Die dafür erforderliche zusätzlich zu errichtende Kraftwerksleistung steigt folgerichtig nochmals um einen Faktor zwischen vier und zehn, also bis zum etwa 20-fachen einer ausreichenden konventionellen oder Kernkraftleistung! Dies führt gegenüber der Leistungsbereitstellung für grundlastfähige Energieträger zu multiplen Doppelinvestitionen und damit zu ständig steigenden Stromerzeugungskosten.

Diese mit einem enormen Material- und Flächenverbrauch verbundene Kapazitätserhöhung stellt die zuverlässige Stromversorgung jedoch keineswegs sicher. Denn bei Starkwind oder hoher Sonnenstrahlung wird als Folge 2 die steigende Stromerzeugung aus Solar- und Windkraftwerken zunächst durch das gesetzlich vorgeschriebene Zurückfahren der konventionellen Anlagen kompensiert. Reicht dies nicht, werden sie – wo technisch möglich – abgeregelt. Insoweit bleibt die hohe installierte Erzeugungskapazität nutzlos: Der nicht erzeugbare Strom ist als „Phantomstrom“ verloren. Bei Schwachwind und geringer oder fehlender Sonneneinstrahlung muss der entstehende Stromunterschuss als Folge 3 durch Hochfahren konventioneller Kraftwerke oder durch Import ausgeglichen werden. Jede neu hinzukommende Wind- oder Solaranlage verschärft dieses Problem (Folge 4): Mit fortschreitender Energiewende sinken die Stromerzeugungskosten also nicht. Sie steigen mit teurer, aber nur beschränkt nutzbarer, Kapazitätserhöhung immer weiter. Bei „Dunkelflaute“ fließen weder Wind- noch Solarstrom. Als Folge 5 müssen für diesen Fall konventionelle Wärme-, Wasser- und Biogaskraftwerke für die gesamte nachgefragte Strommenge betriebsbereit vorgehalten und bei Bedarf eingesetzt werden. Deren Leistung hat im Dezember 2024 nicht ausgereicht. Hohe Importe aus den Nachbarländern führten deswegen auch dort zu extrem hohen Strompreisen und daher zu Überlegungen in Skandinavien, die bestehenden, energie-wirtschaftlich sinnvollen, Netzverbindungen von und nach Deutschland in Zukunft einzuschränken.

- Problem 2: Netzregelung

Eine wesentlich auf Stromerzeugung aus Wind und Sonne beschränkte Elektrizitätswirtschaft dreht als Folge 1 das bisherige Prinzip, wonach allein der Verbraucher bestimmt, wie viel Strom erzeugt und ihm geliefert wird, ins Gegenteil. Statt seiner bestimmt die jeweils verfügbare Wind- oder Solarenergie, wann, wieviel und zu welchem Preis der um seine frühere Freiheit gebrachte Verbraucher Strom bekommt. Am 6. November 2024 stellten die Erneuerbaren Energien aus 186 GW installierter Leistung nur 0,08 GW bereit – bei einer für den Stromverbrauch benötigten Leistung von 66 GW. Ein zukünftig vorgesehener „hybrider Kapazitätsmarkt“ soll dies Dilemma zwar entschärfen, kann es aber nicht lösen.

Außerdem ist als Folge 2 ein kostenintensives neues Netz-Management erforderlich: Der Strombedarf wechselt im 24-Stunden-Verlauf weitgehend vorhersehbar, teilweise jedoch unvorhersehbar, und zwar binnen Sekunden. Um das Stromnetz stabil zu halten, müssen Stromerzeugung und Stromverbrauch stets im Gleichgewicht bleiben. Um dies zu gewährleisten, sind die europäischen Stromnetze miteinander verbunden. Es darf also weder mehr noch weniger Strom ins Netz eingespeist werden als gleichzeitig verbraucht wird. Dazu wird die Last im Stromnetz ständig auf einer Frequenz von 50 Hz +/- 0,2 Hz gehalten. Gelingt dies nicht, bricht das Netz regional im Brownout oder überregional im Blackout zusammen (Abbildung 6).

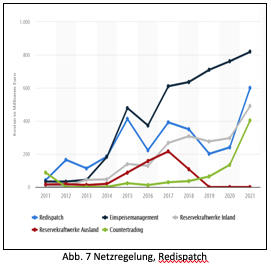

Die Anpassung der Erzeugung an den sich im Tagesverlauf ändernden Verbrauch steuert ein inzwischen hoch anspruchsvoll gewordenes Funktionsmanagement: Die vorhersehbaren Änderungen im Dispatch, die nicht vorhersehbaren im Redispatch(Abbildung 7).

Die ständigen kleineren Abweichungen halten bisher noch die dafür eingestellten drehenden Turbosätze der laufenden Kraftwerke (früher auch der Kernkraftwerke) automatisch durch die Schwungmasse ihrer Turbinen und Generatoren oder Erhöhen oder Mindern des Dampfdrucks auf der Soll-Frequenz (vergleichbar der Gasregelung beim Bergauf- und Bergabfahren mit dem Auto).

Wind- und Solarkraftwerke sind so nicht regelbar. Als Folge 3 werden sie bei Leistungen, die das Netz mangels Stromverbrauchs nicht aufnehmen kann, abgeregelt. Liefern sie zu wenig Strom, muss das Defizit im Redispatch mit erheblichen Zusatzkosten aus anderen Quellen ersetzt werden. Solche Regelungen und die daraufhin zu treffenden Ersatzmaßnahmen waren vor der Energiewende kaum erforderlich. Inzwischen sind es über 1000 Eingriffe im Jahr. Sie werden weiter steigen.

Weil die automatische Frequenzregelung in der bisherigen Form nicht mehr möglich sein wird, will die Bundesregierung mit ihrer neuen Kraftwerksstrategie als Folge 4 die Netzstabilität bei geringen Lastschwankungen oder kleineren Engpässen mit regional verteilten Netz-Boostern (großen Gleichstrom-Akkus) sicherstellen, bei größeren Engpässen zunächst mit 20 Gaskraftwerken einer Leistung von insgesamt 10 Gigawatt bis 2035 (4). Da diese inzwischen gescheiterten Maßnahmen nicht ausreichen, um starke Schwankungen von Windstärke und Sonnenschein oder eine Dunkelflaute zu beherrschen, werden Kohle- und Gaskraftwerke für unbestimmte Zeit in Betrieb bleiben und zum Erhalten der Netzstabilität entsprechend hoch- oder zurückgefahren werden (Folge 5).

- Problem 3: Überkapazität

Der bei hoher Windgeschwindigkeit oder hoher Sonnenstrahlung wegen der aufgezeigten multiplen Kraftwerksleistung oder fehlender Netze nicht erzeugbare „Phantomstrom“ belastet die Wirtschaftlichkeit der betroffenen Anlagen (Folge 1). Die dadurch ihren Betreibern entgehenden Einnahmen waren ihnen als Folge 2 über die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Umlage zu Lasten aller Stromverbraucher umsatzsteuerfrei zu erstatten. Diese mit zunehmendem Einsatz Erneuerbarer Energien steigenden Entschädigungen wurden im Jahr 2022 abgeschafft, um die Verbraucher zu entlasten. Die Subvention übernimmt stattdessen der Steuerzahler umsatzsteuerfrei über den Bundeshaushalt (s. u. Problem 9) mit weiter steigendem Subventionsbedarf.

Damit hat sich der Staat übernommen – mit weitreichenden Folgen für die Stromwende: Die im August 2023 und im Mai 2024 zur Steigerung der Photovoltaikausbeute beschlossenen „Solarpakete I und II“ trieben die Menge des nicht regelbaren „Phantomstroms“ in eine für die Netzstabilität gefährliche Höhe, weil Solaranlagen ihre Höchstleistungen im Wesentlichen zur gleichen Zeit erreichen und deswegen alle anderen Kraftwerke einschließlich der Windenergieanlagern abgeregelt werden mussten (Folge 3). Deswegen warnte die Bundesnetzagentur am 31. August 2024 vor der Gefahr daraus folgender Blackouts und kündigte noch für Herbst 2024 ein Bundesgesetz an. Dieses werde für alle größeren neuen Solaranlagen deren Steuerbarkeit vorschreiben, damit sie bei drohender Überkapazität abgeschaltet werden können (5). Die Bundesnetzagentur begründete dies durchaus vorhersehbare Phänomen mit dem bisher unzulänglichen Netzausbau: „Die Stromerzeugung durch Wind- und Solarkraft geht schneller und wird günstiger als prognostiziert. Niemand hätte mit dem Ausbautempo und den inzwischen erzeugten solaren Strommengen gerechnet. Wenn niemand für den Strom bezahlen will“, müsse die Solar-Einspeisung gestoppt werden. Ursache des Problems ist allerdings weder der – übrigens gemäß „Osterpaket“ 2023 planmäßige – Solarausbau, noch mangelnder Zahlungswille, sondern schlicht die fehlende Nachfrage mit der Folge 3. Zur Lösung dieses für die Energiewende zwangsläufig entstehenden Dilemmas, empfiehlt die Bundesnetzagentur, einfach die Nachfrage zu steigern: „Wenn es uns gelingt, immer mehr mit Strom zu heizen und Auto zu fahren, sinken für alle die Kilowattstundenpreise“ (5). Diese Annahme ist nicht nachvollziehbar: Die mit der dafür erforderlichen höheren Erzeugungskapazität entsprechend steigende Über- und Unterproduktion lässt sich so nicht neutralisieren – insbesondere wegen hoher Nachfrage während und sinkender Nachfrage außerhalb der Heizperiode. Der weitere Ausbau der Solarenergie mutiert so zum Selbstzweck. Er gefährdet die Versorgungssicherheit. Die Kosten der Kilowattstunden würden nicht sinken, sondern weiter steigen (s. oben 3. Problem 1 Folgen 2 und 3). Um ihre vom deutschen Überstrom bedrohte Netze zu schützen, haben unsere Nachbarstaaten begonnen, ihre im europäischen Stromverbund mit Deutschland gekoppelten Netze weitgehend zu Lasten des deutschen Netzes abzuschotten. Bei Windenergieanlagen entsteht das gleiche Problem. Auch sie müssen abgeschaltet werden, sobald ihre Produktion die Nachfrage zu übersteigen droht. Das geschieht bereits, insbesondere während zu hoher Stromerzeugung durch nicht regelbare Solarkraftwerke.

Schließlich muss als Folge 4 die für die Deckungsbilanz ausfallende Menge des „Phantomstroms“ durch zusätzlich bereitgestellte Erzeugungskapazität ausgeglichen werden (s. oben 3. Problem 1 Folge 1) – mit den iterativen Folgen erneut zusätzlich anfallenden „Phantomstroms“.

- Problem 4: Flächenverbrauch

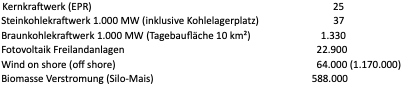

Armory Lovins und die größte Naturschutzorganisation der USA, der Sierra Club, prägten in ihrem Kampf gegen Kohle und Kernkraft zugunsten flächig weit verteilter kleiner Solar- und Windkraftanlagen den auch nach Europa exportierten Slogan: Small is beautiful! Das ist eine Illusion, denn der Flächenverbrauch dieser Kleinanlagen ist enorm (in m² je erzeugter Gigawattstunde/a) (6):

Dem entsprechend schreibt § 3 Absatz 1 Windenergieflächenbedarfsgesetz für Windenergie die Ausweisung von 2 % der Landfläche Deutschlands vor (Folge 1). Diese Fläche entspricht etwa der Hälfte der Verkehrsfläche oder der gesamten Wasserfläche Deutschlands einschließlich der Fließgewässer und Kanäle. Zusätzlich belegen die Biomasseanlagen einschließlich ihrer Maisfelder schon heute 10% unserer Landwirtschaftsfläche. Die für Solaranlagen benötigten Flächen an Land und auf Gewässern kommen hinzu. Neben dem bisher von den großen Kraftwerken in die Fläche führenden, bei konventioneller Stromerzeugung auch heute noch ausreichenden, Verteilungsnetz ist ein redundantes, von der Fläche in die Verbrauchsschwerpunkte führendes, Netz mit Leitungen, Masten, Trafos und Netz-Boostern aufzubauen. Hierfür sind als Folge 2weitere Flächen erforderlich.

- Problem 5: Strom zu Wasserstoff

Das Herstellen von Wasserstoff (H2) mit Hilfe des Stroms aus der sonst nicht nutzbaren Überkapazität soll als „Champagner der Energiewende“ die hundertprozentige Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energie bis 2045 sicherstellen. Dazu soll die aus der hochwertigen Sekundärenergie Strom gewonnene minderwertige Tertiärenergie Wasserstoff den Erzeugungsmangel bei Schwachwind oder Dunkelheit ausgleichen. Dafür sind vorwiegend Windkraftparks auf dem Meer mit 70 Gigawatt Leistung vorgesehen (Folge 1).

Dazu muss als Folge 2 zunächst das Meerwasser mit Stromenergie entsalzt werden, bevor es zur ebenfalls stromintensiven Elektrolyse taugt. Der gewonnene Wasserstoff soll sodann als Folge 3 mit Hilfe von Strom gereinigt, getrocknet, für den Abtransport mit Schiffen gespeichert und dazu mit Hilfe von Strom weit unter den Gefrierpunkt von Wasser abgekühlt werden. All das soll in zur Umwandlung des erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom in auf im Meer verankerten Konverter-Stationen geschehen, der so gewonnene Wasserstoff tiefgekühlt mit Schiffen oder Pipelines an Land gebracht und dort in – weiterhin mit Strom gekühlte – Speicher entladen werden. Aus diesen soll er bedarfsgerecht rückvergast und in Pipelines zu H2-Ready-Gaskraftwerken, Industrieoder zur Wärmegewinnung in H2-Ready-Gasheizungen transportiert werden.

Diese Umwandlung von energetisch hochwertigem Strom in geringerwertiges Gas und von diesem wieder in Strom oder Wärme führt als Folge 4 zu einer gigantischen Energievernichtung: Aus 100 % Windstrom werden bestenfalls 30% H2-Strom. Da der so erzeugte Wasserstoff den Bedarf bei weitem nicht decken kann, sind für die fehlende Menge zusätzliche Importe aus sonnenreichen Drittländern wie Australien, Süd- und Nordafrika vorgesehen. Das angedachte Heizen mit H2-Ready-Gasheizungenverbraucht gegenüber der direkten Anwendung von Strom die 7-fache Strommenge. Folgerichtig wird diese Anwendung im Ausland nicht weiterverfolgt. Weiterhin ist – Folge 5 – offen, wer die für nur 200 Benutzungsstunden im Jahr geplanten und deshalb unwirtschaftlichen H2-Ready-Kraftwerke unter welchen Bedingungen finanzieren, bauen und betreiben wird. Dessen ungeachtet hat die Bundesregierung zum Jahresende 2023 die ersten Schritte zum Aufbau eines Leitungsnetzes für Wasserstoff beschlossen: In den nächsten Jahren sollen zentrale Verbindungen zwischen Häfen, Kraftwerken, Speichern und Industriezentren vorbereitet werden. Dazu müssen die Leitungsbetreiber unverzüglich ihre Konzepte in einem verpflichtenden Netzentwicklungsplan darlegen. Die Finanzierung will die Bundesregierung später klären.

Als Folge 6 sind weitere Probleme des Wasserstoffs zu lösen: H2 hat eine vierfach geringere Dichte als Erdgas, braucht also entsprechend größer dimensionierte Pipelines oder muss auf höheren Druck verdichtet werden. Dabei erfordert das leichtere Entweichen von H2 als kleinstem aller Moleküle eine höhere Dichtigkeit der Transportsysteme als bei Erdgas. H2 ist geruchlos und als „Knallgas“ hochexplosiv. Ohnehin ist das Erdgasnetz für den vollen H2-Betrieb nicht verfügbar, soweit die bisherige Erdgasversorgung fortbesteht.

- Problem 6: Kosten der Energiewende

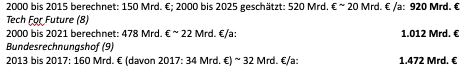

Die Kosten der Energiewende sind wegen der Unübersichtlichkeit der mannigfachen Subventions- und Fördertatbestände sowie der Ungewissheit insbesondere über die Umwandlungs- und Systemkosten nicht solide abschätzbar. Die folgenden Berechnungen sind deswegen Minimalabschätzungen für den Zeitraum von 2000 bis 2045. Sie berücksichtigen keine Kosten wie Sonderleistungen für vorzeitigen Kohleausstieg (mehrere Mrd. € zunächst an RWE und LEAG), Investitionszuschüsse, Investitions- und Vorhaltekosten des Kraftwerksparks für die Stromerzeugung bei „Dunkelflaute“und der Netz-Booster, die nicht absehbaren Kosten der Wasserstoffwirtschaft und des zur Organisation der komplexen Energiewende erforderlichen hohen Verwaltungsaufwands. Nicht bewertet sind ferner der Aufwand für den Flächenbedarf und die steigenden Kosten der CO2-Bepreisung der weiter zu betreibenden Kohle- und Gaskraftwerke sowie für entgangene Staatseinnahmen wegen weitgehender Umsatzsteuerbefreiungen. Unter Außerachtlassung dieser bisher kaum kalkulierten, der Energiewende ebenfalls zuzurechnenden, Kosten erscheinen folgende, auf das Jahr 2045 vom Basisjahr 2000 hochgerechneten, Abschätzungen der jährlichen Kosten zunächst plausibel:

Diese Kostenannahmen entsprechen zwar annähernd der oben genannten Schätzung des früheren Wirtschaftsministers Altmaier. Sie werden allerdings bei vollständiger Berücksichtigung der genannten sonstigen Kosten weit höher sein. Die Bundesregierung war von den teuren, allerdings absehbaren Folgen der Überkapazität des Solarstroms offensichtlich überrascht. Sie will gleichwohl neue Solaranlagen fördern. Für Windenergieanlagen zeichnet sich das Gleiche ab. Die Bundesregierung unterschätzt selbst die aktuellen Kosten erheblich, insbesondere für die laufenden Netzentgelte (5): An EEG-Einspeisevergütungen sind statt im Bundeshaushalt 2024 eingestellter knapp 10 Mrd. € etwa 20 Mrd. € zu erwarten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rechnet nach einer soeben veröffentlichten Expertise allein für die 13 Jahre von 2023 bis 2035 mit Jahreskosten von über 90 Mrd. € – Tendenz weiter steigend. Bis 2045 würden sich anstelle der o. g. Abschätzungen Gesamtkosten der Stromwende von 2,5 Billionen € ergeben (10).

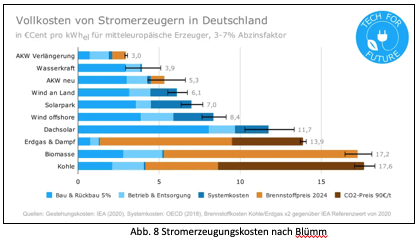

9. Problem 7: Stromerzeugungskosten

Die Kosten der inzwischen eingeführten CO2-Bepreisungde EU machen die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen in der EU vollends unwirtschaftlich. Die niedrigsten Kosten haben abgeschriebene Kernkraftwerke, gefolgt von Wasserkraft- und neuen Kernkraftwerken (Abbildung 8).

Die Erneuerbaren Energien liegen noch im Mittelfeld. Ihren Kosten sind allerdings außer den hier berücksichtigten Systemkosten zusätzlich alle für die Energiewende aufgebrachten Subventionen hinzuzurechnen. Da die Kosten für die Stromerzeugung langfristig zu kalkulieren sind, konventionelle Wärme- sowie Wasser- und Kernkraftwerke Laufzeiten von über einem halben Jahrhundert erreichen, Wind- und Solarkraftwerke nur etwa die Hälfte, können die zukünftigen Erneuerungskosten nicht außer Betracht bleiben. Gleiches gilt für die dauerhaften, bislang unbekannten, Kosten der geplanten Wasserstoffwirtschaft: Sie werden wegen des Wirkungsgrades von ca. 30 % für die Umwandlung des nicht verwertbaren Phantomstroms in brauchbaren, aus dem Speichermedium Wasserstoff erzeugten, Strom hoch sein. Auch die höherpreisige Ersatzbeschaffung bei nicht ausreichender Wind- oder Solarkapazität muss in die Kostenkalkulation eingehen. An alledem fehlt es.

Das sieht auch der Bundesrechnungshof (BRH) so: In seinem ersten Bericht vom 21.12.2016 stellte er bereits fest: Das federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK) habe nach eigenen Angaben keinen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der Energiewende. Wegen mangelhafter Reaktion der Bundesregierung mahnte der BRH am 28.09.2018 in einem ausführlichen Sonderbericht erneut die Vorlage der finanziellen Auswirkungen der Energiewende an: Die Regierung koordiniere die Energiewende unzureichend, steuere sie mangelhaft, ihr enormer Aufwand und die großen Belastungen für Bürger und Wirtschaft stünden im Missverhältnis zum bisher dürftigen Ertrag. Nach weiteren fast drei Jahren der Untätigkeit des BMWK wandte sich der Präsident des BRH bei der Vorlage eines weiteren Sonderberichts zur Energiewende am 30.03.2021 mit einem dringenden Statement zum dritten Mal an die Regierung: Nach wie vor sei unbestimmt, was diese unter einer preisgünstigen und effizienten Versorgung mit Elektrizität verstehe. Eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung von privaten Haushalten und Wirtschaft mit Strom sei zunehmend fraglich.

Da die Bundesregierung nach weiteren drei Jahren noch immer nicht in der Lage war, die finanziellen Auswirkungen der Energiewende zu klären, stellte ihr der BRH in seinem vierten Bericht vom 07.03.2024 ein vernichtendes Zeugnis zu den von ihr getroffenen und geplanten Maßnahmen für die zukünftige Stromversorgung aus: Die Versorgungssicherheit sei gefährdet. Stromspeicher könnten längere Schwankungen von Last und Erzeugung nicht ausgleichen. Die erforderlichen Backup-Kapazitäten seien nicht rechtzeitig verfügbar. Private Haushalte hätten in ersten Halbjahr 2023 je kWh 42,7 % mehr bezahlt als der EU-Durchschnitt. Die Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt seien nicht bewertet. Seit der letzten Prüfung des BRH im Jahr 2021 hätten sich die Risiken der Energiewende verschärft. Das BMWK habe die Gefahren für die Versorgungssicherheit zu spät erkannt. Die Annahmen der Bundesnetzagentur im Monitoring zur Versorgungssicherheit seien wirklichkeitsfremd. Der gesetzlich vorgeschriebene Umfang des Windenergieausbaus an Land sei absehbar nicht zu realisieren. Die Bundesregierung verschleiere die Kosten der Energiewende. Sie müsse umgehend reagieren. Anderenfalls drohe die Energiewende mit gravierenden Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu scheitern.

Diese Kritik des BRH wird in Anbetracht des unvermindert anhaltenden Mainstreams von Politik und von den Medien kaum thematisiert, geschweige denn akzeptiert. Der neue SPD-Generalsekretär, MdB Miersch, hält den Bundesrechnungshof für inkompetent, der zuständige Minister Habeck dessen Berichte für wirklichkeitsfremd. Er treibt die Energiewende deshalb mit immer neuen „Turbos“ an. Sobald sich Schwächen dieser Politik zeigen, werden ihre Fehler verschwiegen oder schöngeredet, um den politischen und publizistischen Mainstream nicht zu gefährden, beispielsweise:

1* Fast täglich erscheinen in der Presse und in Verlautbarungen von Energieversorgungsunternehmern phantastische Meldungen über die Leistungsfähigkeit neu errichteter Solar- oder Windkraftwerke: Der Bau von 21 Megawatt Photovoltaikanlagen der ZEAG Energie AG im Jahr 2023 „reicht aus, um etwa 52.600 Haushalte … mit grünem Strom zu versorgen“. Das ist physikalisch ebenso unmöglich wie die Annahme der ZEAG, die aus ihrer installierten Leistung von 168 Megawatt erzeugten 375 GWh grünen Stroms könnten „ausreichen, um alle Haushalte einer Stadt wie Heilbronn ein Jahr lang mit Strom zu versorgen“ (11). Die Präzision vortäuschende Einschränkung „rechnerisch“ oder „umgerechnet“ verschleiert die naturgesetzliche Realität weiter. Noch irreführender sind im Internet verbreitete, nicht schlüssige, Behauptungen wie Sonne und Wind seien in ihrer Erzeugung mittlerweile die günstigsten Energieformen. Allein in Bayern seien Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 15 Kernkraftwerken installiert.

2* Wiederkehrende Erfolgsmeldungen in den Medien, die Strompreise seien wegen hoher Erzeugung der Wind- oder Solaranlagen immer niedriger geworden oder sogar „ins Bodenlose gefallen“ verschweigen, dass es sich hierbei um Phantomstrom handelt, dessen niedriger oder sogar negativer Preis die normale Folge ausbleibender Nachfrage ist und deshalb hohe Subventionskosten auslöst.

3* In den Januarmonaten der Jahre 2023 und 2024, ferner für den 2. Mai 2024 und den 3. Januar 2025 forderten Bundesnetzagentur und Versorgungsunternehmen die Bevölkerung im Südwesten zum Stromsparen auf, um die teure Ersatzbeschaffung aus mehreren hundert Megawatt im Ausland zu vermeiden. Die scheinheilige Begründung lautete: Weil die geplante Stromautobahn von Norddeutschland nach Süden vorerst fehle, seien die bestehenden Leitungen verstopft. Die korrekte Begründung wäre gewesen: Das angeblich überflüssige Kernkraftwerk Neckarwestheim (GKN II) mit seiner Leistung von 1300 MW wurde im Januar 2023 für den zum Weiterbetrieb bis 15. April 2023 erforderlich gewordenen Brennelementwechsel kurzfristig und am 15. April 2023 endgültig abgeschaltet.

4* Mangellagen begründet die Bundesnetzagentur auch sonst mit der „Verstopfung“ des bestehenden Leitungsnetzes. Die wahren Gründe sind: Sowohl die erst zum Ende des Jahrzehnts erwartete Fertigstellung der Nord-Süd-Stromtrassen als auch die vorzeitige Stilllegung der Kernkraftwerke sind unnötige, teure und umweltschädliche Folgen der nicht kalkulierten, überhastet vorangetriebenen, gleichwohl stockenden, Energiewende.

5* Um ihr zum Erfolg zu verhelfen, will die EnBW sie mit den Zielen Bezahlbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Sie erklärt dazu in ihrer Bilanzvorlage im Jahr 2024: 2023 sei der Gewinn zwar um 60 % gestiegen. Teure Netzentgelte erforderten ab 01.04.2024 gleichwohl eine Preiserhöhung von 15,9 %. Die Erneuerbaren Energien spielten für das Unternehmen eine immer wichtigere Rolle und machten bereits 47% ihrer installierten Gesamterzeugungsleistung aus (12). Wer aus dieser Darstellung schließt, EnBW erzeuge schon fast die Hälfte ihrer Stromlieferungen aus Erneuerbaren Energien, unterliegt einem grundsätzlichen Irrtum. Die aus der gesamten Erzeugungsleistung erzeugbare Strommenge erreicht aus den oben dargestellten Gründen eher 10 bis 15 % eigenerzeugten Ökostroms.

- Fazit

Die Stromerzeugung aus weiteren, neu zu bauenden Solar- und Windenergieanlagen ist technisch nur noch beschränkt sinnvoll, weil die Produktion der bestehenden und nicht regelbaren Anlagen in ihrer gemeinsamen Hochleistungszeit den gegenwärtigen Stromverbrauch übersteigt und die Netzstabilität gefährdet. Deshalb müssen alle steuerbaren Kraftwerke während dieser Zeit auf den tatsächlichen Verbrauch heruntergeregelt werden. Die mit steigender Produktion von Solar- und Windenergieanlagen entsprechend zunehmenden höheren Einspeisevergütungen, Umsatzsteuervergünstigungen und widersinnigen Ausgleichzahlungen bei negativen Strompreisen belasten den öffentlichen Haushalt ohne ökonomischen Gegenwert, zumal die Anlagenbetreiber für diese Vergünstigungen 20 Jahre lang Bestandsschutz genießen. Völlig offen ist, wie die den Anlagebetreibern gesetzlich zustehende Abnahmegarantie der Netzbetreiber bei Überstrom-Zuständen funktionieren kann. Immerhin sollen diese Vorteile durch ein von der Regierung vorgelegtes, aber noch nicht beschlossenes Gesetz für neu hinzukommende Solaranlagen weitgehend aufgehoben werden. Deren Betreiber müssen dann den von ihnen erzeugten Strom zukünftig selbst vermarkten. Für Windenergieanlagen sind entsprechende Maßnahmen ebenfalls unausweichlich. Lediglich geeigneten Haushalten und kleinen Gewerbe-betrieben bleibt die Möglichkeit, ihren Strom- und Wärmebedarf mit Erneuerbaren Energien teilweise autark sicherzustellen. Sie können ihre Energiekosten in Grenzen selbst bestimmen, sofern sie ausreichende Speicher haben. Deren Speicherfähigkeit ist allerdings schnell erschöpft

Die bereits eingetretene Überforderung der öffentlichen Haushalte verlagert das den Anlagenbetreibern bisher vom Steuerzahler abgenommene kaufmännische Risiko des Baus und Betriebs von Solaranlagen also zunehmend vom Staat auf die Privatwirtschaft. Es ist fraglich, ob und wieweit Investoren zukünftig bereit sind, Anlagen auf eigenes Risiko zu bauen und zu betreiben.

Selbst wenn die geplante Wasserstoffwirtschaft technisch realisierbar wäre, bleibt die Stromwende wegen der ihr eigenen physikalisch-technischen Probleme und des gegenüber der bisherigen Versorgungsstruktur zusätzlichen enormen Material- und Flächenverbrauchs unbezahlbar. Vor allem ist sie nicht nachhaltig.

Wegen der hier aufgezeigten Probleme kann allein die Kernenergie eine zuverlässige und bezahlbare Stromversorgung sicherstellen: Kernkraftwerke können sicher und mit geringeren Kosten als andere Wärmekraftwerke betrieben werden. Sie vermeiden die ausufernden Kosten der für Solar- und Windkraftwerke erforderlichen multiplen Erzeugungskapazität, die Doppelstruktur der Netze, den extremen Flächenverbrauch und die Emissionen der fossilen Brennstoffe (13). Da Kohle, Erdöl und Erdgas nicht nur wegen der zunehmenden CO₂ Bepreisung sondern auch wegen des baldigen Verbots ihrer Nutzung für die Stromerzeugung ausscheiden, verkehrt die Öko-Bewegung mit dem von ihr erreichten gesetzlichen Verbot der Kernenergienutzung ihr eigentliches, im Jahre 1980 ausgerufenes Ziel der Energiewende – Wachstum und Wohlstand – ins Gegenteil. Die aus der Radikalkur Energiewende folgende Eliminierung der effizientesten Ressource für unser aller täglichen Energiebedarf ist ein vermeidbares Risiko, das keine andere Volkswirtschaft einzugehen wagt.

Folgerichtig erklärte der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Briol: Das rasche Wachstum der Erneuerbaren Energien und der stetige Ausbau der Kernenergie zusammen seien auf dem besten Weg zur Deckung der weltweit steigenden Stromnachfrage. Der Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie sei ein „historischer Fehler“ (14). So sah es auch die EnBW: Das Zusammenwirken von Erneuerbarer Erzeugung und Kernenergie garantiere wesentlich die Versorgungssicherheit in Deutschland, zumal die schnelle Regelbarkeit der Kernkraftwerke wetterbedingte Produktionsschwankungen ausgleichen könne (15).

Ökologisch widersinnig bleibt deshalb die politische Entscheidung, zunächst die praktisch emissionsfreien Kernkraftwerke und erst danach Kohle- und Erdgaskraftwerke abzuschalten – und das in voller Kenntnis von deren hoher CO₂-Emission und der ständig steigenden CO₂-Bepreisung. Ein Verzicht auf Kohle- und Erdgaskraftwerke ist unvertretbar, solange offen ist, ob die die ersehnte Wasserstoffwirtschaft zu 100% realisierbar oder wenigstens bezahlbar ist. Der für 2035 gesetzlich vorgesehene und von den G9-Staaten neuerdings schon für 2030 angepeilte Kohleausstieg ist wegen dieser Unsicherheiten illusorisch.

Das Verbot der Kernenergienutzung bleibt betriebs- und volkswirtschaftlich absurd, solange allein die jährlichen Subventionen für Erneuerbare Energien höher sind als die jährlichen Baukosten einiger Kernkraftwerke. Werden die übrigen Mehrkosten der Energiewende gegenüber der Kernkraftwirtschaft berücksichtigt, wird dies noch weit deutlicher. Eine Rückkehr zu soliden betriebs- und volkswirtschaftlichen Grundsätzen wird mit jedem Tage teurer und damit dringlicher (16). Anderenfalls kann die inhärente Dynamik der wohlgemeinten aber unrealistischen Transformation unserer Stromwirtschaft binnen Tagen zum Kollaps unseres gesamten politischen und wirtschaftlichen Gesellschaftssystems führen, spätestens wenn die jeden Bürger und jeden Betrieb treffenden immer höheren Strompreise oder ein Blackout ihren Ausdruck an der Wahlurne finden. Politische Parteien, die diese konkrete Gefahr nicht erkennen, verspielen ihre Zukunft – wenn dies nicht schon geschehen ist. Denn Deutschland wird ein bis zwei Jahrzehnte brauchen, um seine früher weltweite Führerschaft in der Kerntechnik wiederzuerlangen.

Der Ausweg, wegen des Verbots der Kernenergienutzung in Deutschland deutsche Beteiligungen an Kernkraftwerken in unseren Nachbarstaaten anzustreben, ist ungeeignet, Deutschlands verlorene „Nukleartüchtigkeit“ wiederherzustellen. Auf die Kernfusion zu setzen ist für die nächsten Jahrzehnte ebenso illusorisch wie die Erwartung, unsere Nachbarländer würden bei Unter- und Überschussstrom die Defizite der deutschen Energiepolitik weiterhin zu ihren Lasten ausgleichen. Solche Vorschläge zeigen statt einer soliden Lösung die ganze Hilflosigkeit der Politik angesichts der Probleme der Energiewende.

Ihr verfassungsrechtlicher Eid verpflichtet alle Regierungsmitglieder, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, dessen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Sollten sie die von Naturwissenschaftlern, Technikern und Ökonomen geteilte Erkenntnis gewinnen, dass die Energiewende in der von ihnen beschlossenen Form dieser Verpflichtung nicht genügt, weil sie an der Realität scheitert, müssen sie ihr Volk hierüber unverzüglich informieren und ihre Regierungspolitik neu justieren. Die Realität wird sie ohnehin einholen.

Neckarwestheim, im Januar 2025

Quellenverzeichnis, Hinweise zum Text und zu den Abbildungen

(1) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – Pressemitteilung 231/04 Berlin, 30.07.2004

(2) Interview in Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 20.02.2013

(3) Erklärung der Netze BW in Heilbronner Stimme vom 24.05.2024

(4) Erklärung der Bundesregierung zur Kraftwerksstrategie vom 05.02.2024

(5) Interview des Präsidenten der Bundesnetzagentur in Neue Osnabrücker Zeitung vom 31.08.2024

(6) Günter Keil, AG Energie und Umwelt, 31.07.2015

(7) Institut für Wettbewerbsökonomik (DICE) an der Universität Düsseldorf, 10.10.2016

(8) Florian Blümm, Freischaffender Autor als Physiker und Informatiker, 09.10.2023

(9) Bundesrechnungshof in den im Text genannten Berichten

(10) Bund der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) mit Beratungsunternehmen EY, 30.04.2024 und FAZ vom gleichen Tage (11) Daheim Magazin der ZEAG Energie AG, Seiten 6,7 und 4

(12) Heilbronner Stimme vom 28.03.2024

(13) Hans-Werner Sinn, Energiewende ins Nichts, Vortrag, ifo-Institut, 16.12. 2013

(14) Handelsblatt vom 23.01.2024

(15) Energieinformation der EnBW Energie, August 2010

(16) Dazu Jobsky, atw Vol. 69 (2024), Seiten 7 ff

(Abb. 1) Broschüre des Informationszentrums der Kernkraftwerke GKN I und II

(Abb. 2) Informationen rund um die Kernenergie, Kernforschungszentrum Karlsruhe (KFK) und GKN, Neckarwestheim 2022

(Abb. 3) Energieinformation der EnBW Energie, August 2010

(Abb. 4) Broschüre des Informationszentrums der Kernkraftwerke GKN I und II

(Abb. 5) Verfasser

(Abb. 6) Energieinformation der EnBW Energie, August 2010

(Abb. 7) Statista – Internetplattform für Statistik

(Abb. 8) Florian Blümm, Freischaffender Autor als Physiker und Informatiker, 09.10.2023